持続可能な社会の実現に向けて

Toward the realization

of a sustainable society

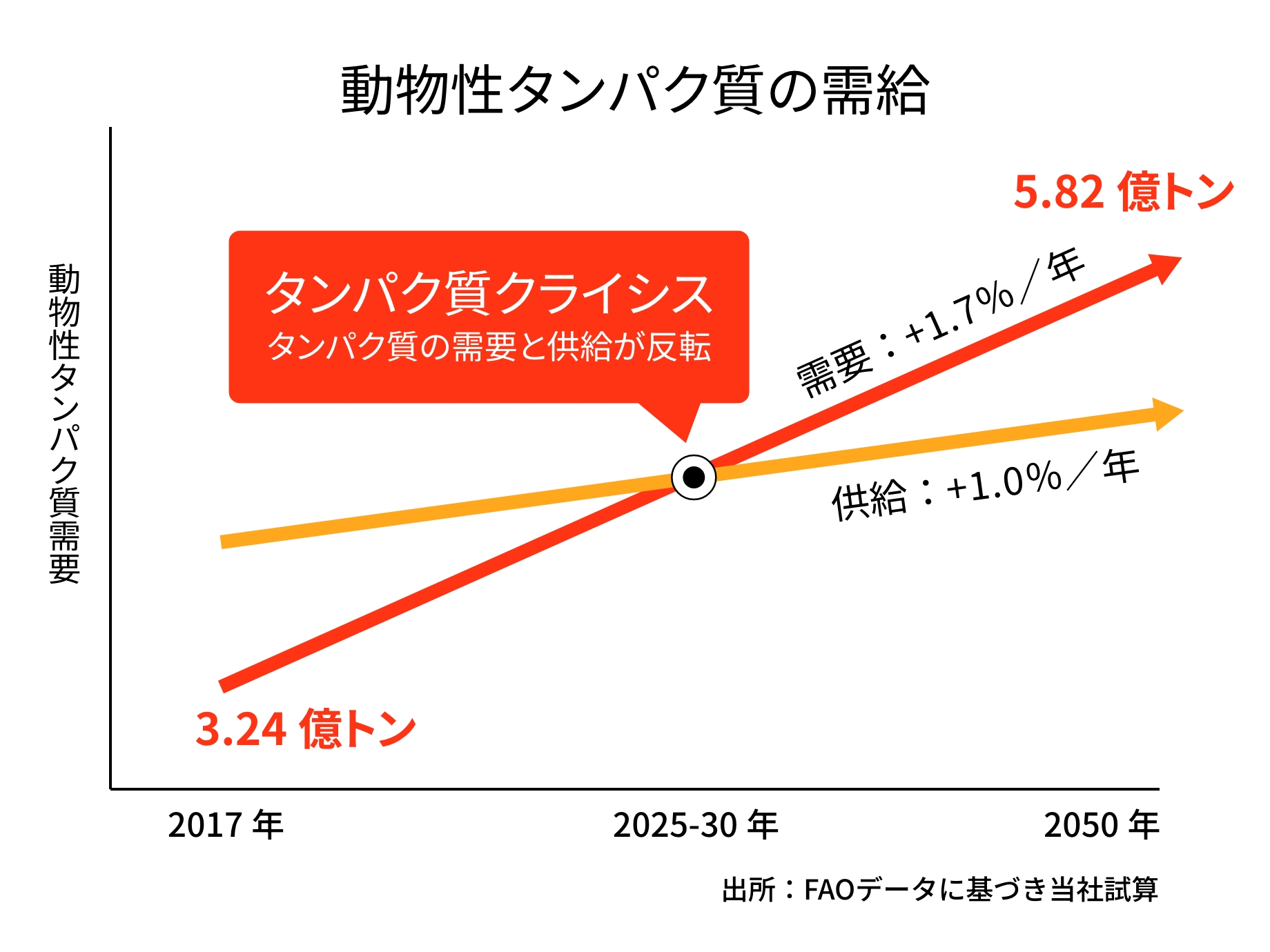

近年、国際紛争による穀物供給の混乱や食品価格の高騰が叫ばれており、中長期的には、地球温暖化や異常気象、世界人口の増加が食料供給に影響を与えています。この結果、穀物など飼料資源の需給が逼迫し、タンパク質の供給不足が懸念されています。

家畜の品種改良と飼養管理技術の向上によって、嗜好性に優れた高品質な食肉が生産されていますが、タンパク質の今後の需要拡大に対応するためには、新たな技術開発が必要不可欠になります。

このような状況で注目されているのが「代替肉」です。代替肉には、大豆などの植物性タンパク質を加工して作る「植物肉」と、動物の細胞を培養して作る「細胞培養食品(培養肉)」の2つがあります。

植物肉はすでに広く流通している一方で、細胞培養食品はまだ研究途上にあります。しかし、細胞培養食品は製造時の環境コントロールが比較的容易で、地球温暖化対策として優れたポテンシャルを持っています。現在は生産コストの低減が大きな課題となっていますが、研究が進む中でコスト低減の可能性も拡がっています。

細胞培養食品とは?

About

細胞培養食品の根幹となる細胞培養技術は、100年ほど前から研究が進められ、創薬や再生医療の基盤技術になっています。細胞培養食品は、細胞培養技術を食品分野で応用する概念として広がり、2013年の細胞培養食品の試作品が登場してから関心を集め、今では世界中で研究が行われています。

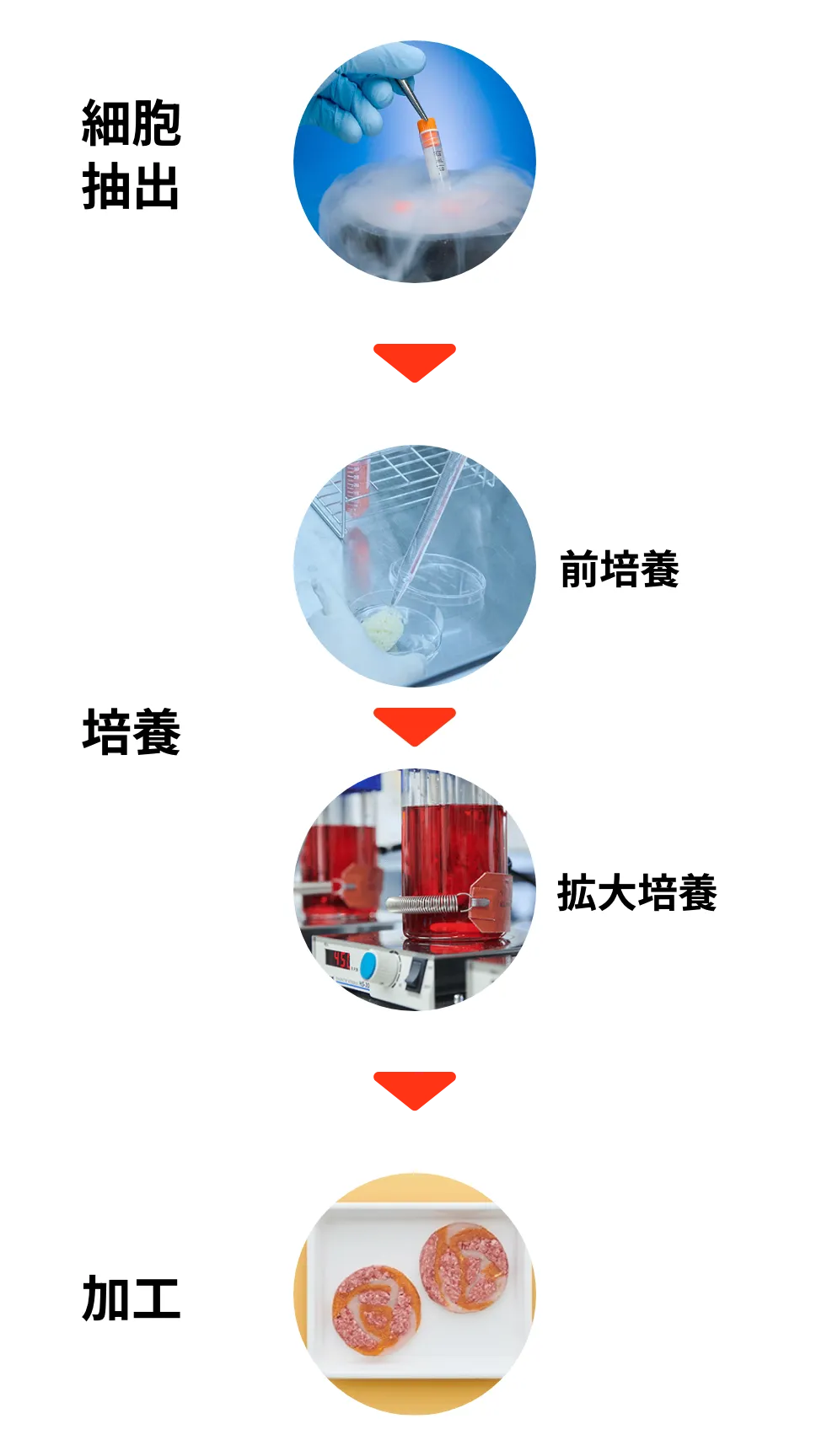

細胞培養食品は、細胞抽出、培養(前培養と拡大培養)、加工の3つの工程で製造されます。「細胞抽出」では、細胞培養食品の元となる細胞を家畜や養殖魚から採取します。「培養」では、細胞を効率的に増殖させるための前準備である「前培養」と細胞培養食品を効率的に増殖する「拡大培養」に大別されます。そして、増やした細胞を加工・成形して加工食品として仕上げる「加工」があります。

これらの一連の工程は、施設内で行われるため、外部環境の影響を受けにくく、更なる技術開発が実現できれば、持続可能性の高い新たな食資源としての可能性が拡がります。

細胞培養食品は、2015年頃から日本を含めて世界中のスタートアップ企業で実用化を目指した研究開発が進められています。シンガポールでは、世界で初めて細胞培養食品の製造・販売の認可が下り、今もなおアジアの細胞培養食品産業の集積地として活発に取組みが行わています。

また、アメリカでは、細胞培養食品の認可だけでなく、細胞培養食品を専門にした大学の学位プログラムまで作られ、アカデミアとしても細胞培養食品の研究が進められています。その他に、欧州各国やイスラエルでも、持続可能な食料供給を目指した研究が活発化しており、将来のフロンティア市場としても期待されています。

日本でも、スタートアップ企業や食品関連企業によって研究開発が進められており、実際に様々な試作品が作られております。

細胞培養食品の社会実装に向けた

取組み

取組み

Initiative

細胞培養技術は、動物の細胞に「自分は体内にいる」と思わせる技術で、そのためには、外部成分と内部成分の二つが必要です。

外部成分は、動物が日々摂取する糖、アミノ酸、ビタミン、ミネラルの4つの要素で構成される「基礎培地」の形で供給されます。内部成分は、臓器の細胞が生産する成長因子で、細胞の生存・増殖に必要な要素です。

これまでの研究開発では、ウシの胎児血清(FBS)がよく使われて来ましたが、高価であることに加えて、安全性や倫理上の観点から、代替物質の検討が進められ来ました。

現在では、従来の成長因子の成分が解析され、代替物質を開発する研究が進みつつあります。さらに、細胞培養食品の社会実装を進めるためには、これら二つの成分を低コストかつ安全に、細胞へ供給する技術が不可欠であり、世界各国で研究が進められています。

細胞培養食品の安全性の

確保

Safety

細胞培養食品は、細胞培養技術を用いて種細胞から食品素材を製造する新規性の高い食品、いわゆるノベルフード(Novel

Food)の一つであり、食経験がないため、食品としての安全性をしっかり確保する必要があります。

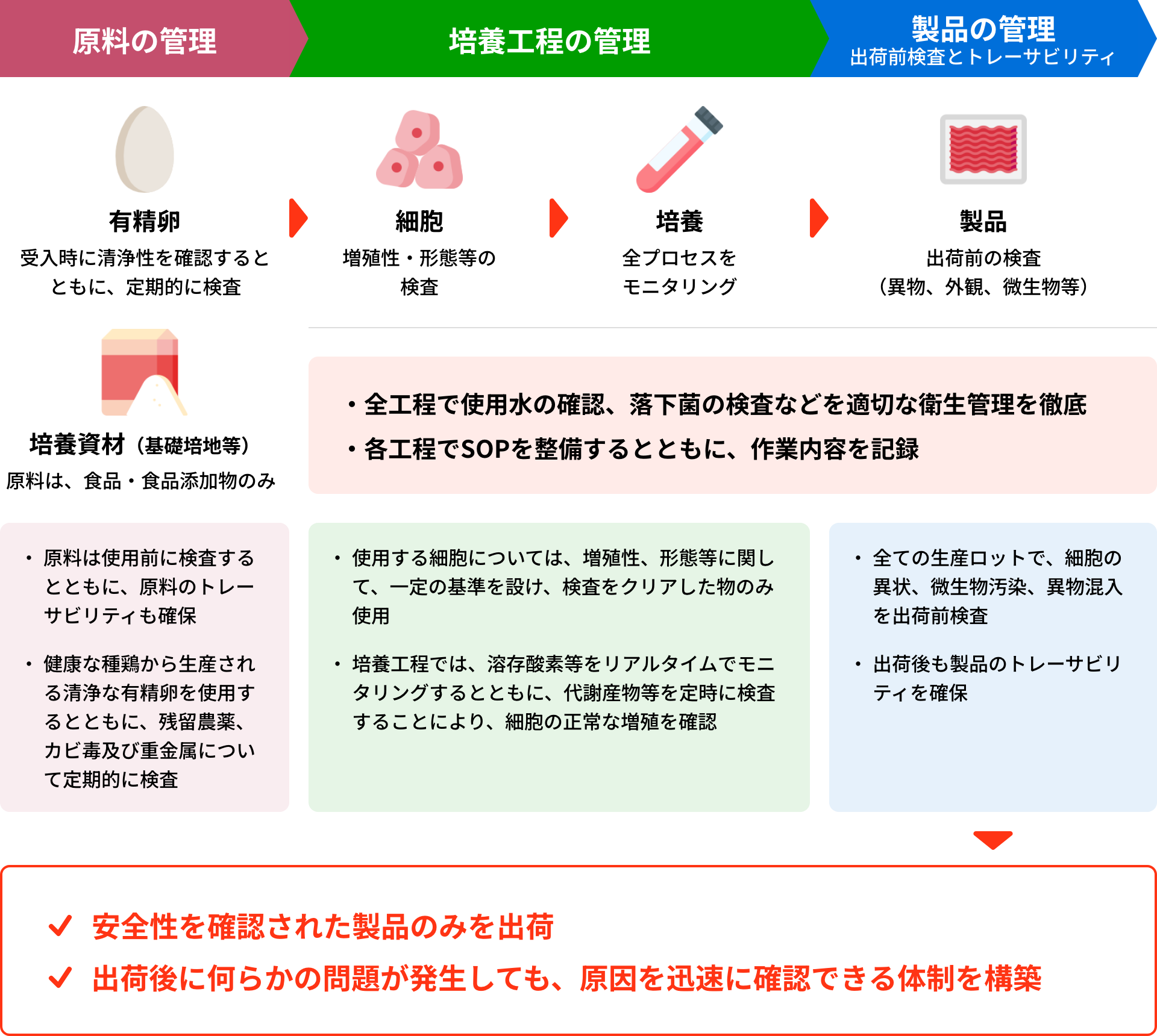

そのため、①種細胞、培養資材等の原料の管理、②種細胞の調製からプロダクトリアクターまでの培養工程の管理、③出荷前検査等による細胞培養食品製品の安全性の確認を徹底し、安全で安定した品質の細胞培養食品を生産していきます。

将来を見据えた研究開発

Research and Development

細胞培養食品の社会実装を考えると、基礎培地のコスト低減や大量培養を可能とする効率的なバイオリアクターの開発が不可欠になります。

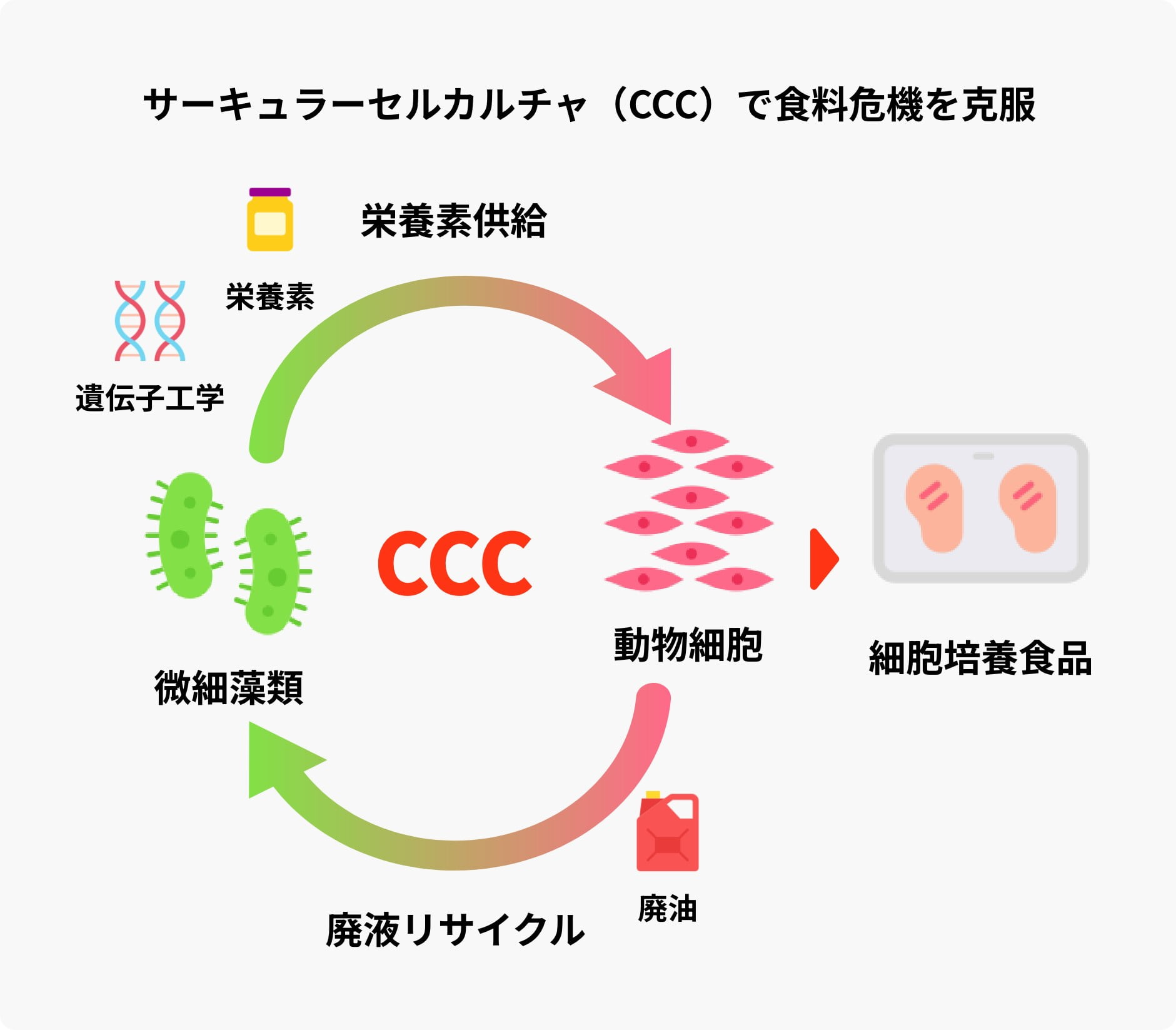

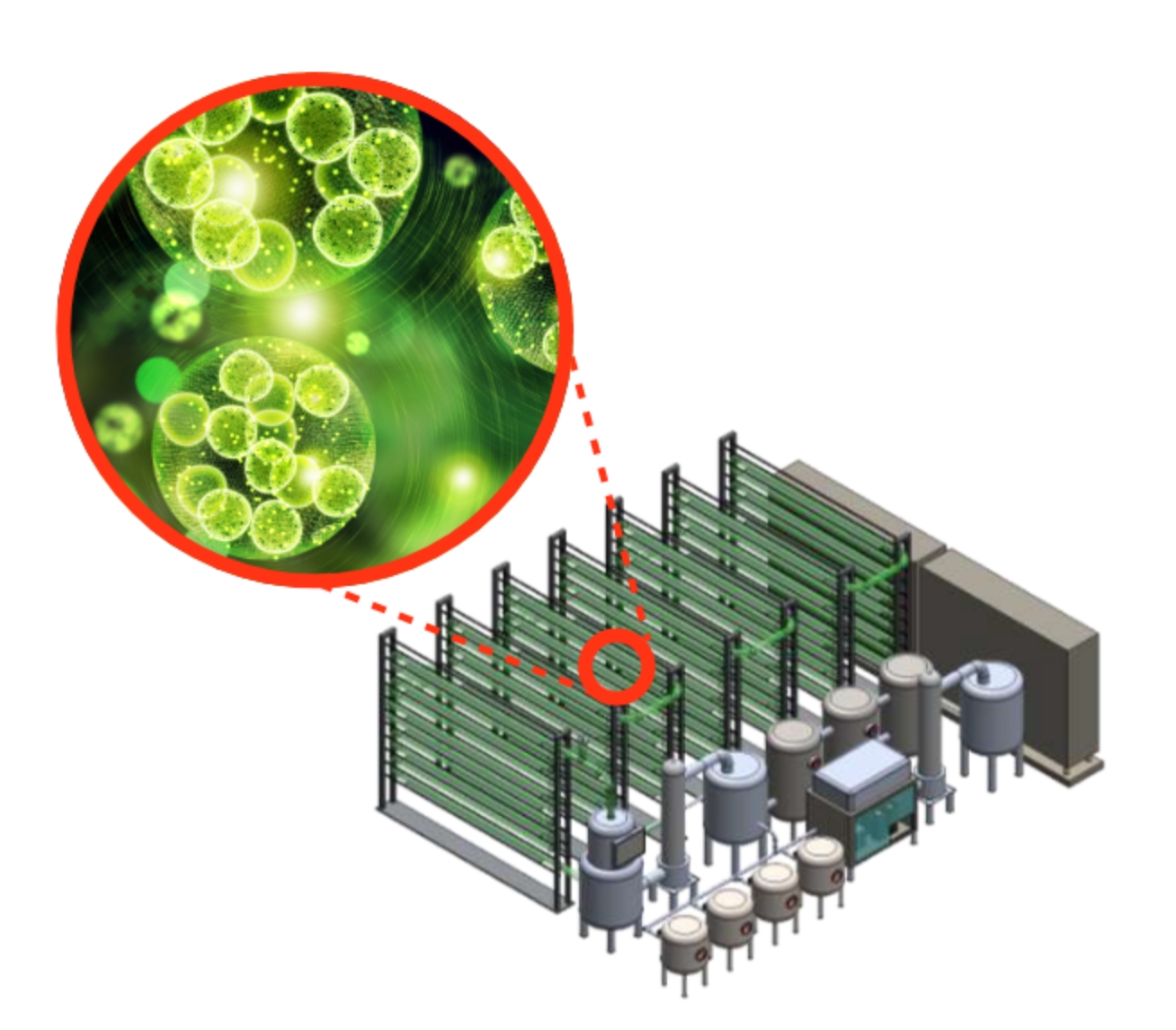

日本では、微細藻類の高い光合成能力を活かして、地域の未利用資源を基礎培地の原料とする研究開発が行われており、環境負荷の低減や持続可能性に対する貢献が期待されています。

また、細胞培養食品の特性を活かして、食味の向上を目指した研究開発も進められております。

細胞培養食品の社会実装を実現するためには、まだまだ多くの研究開発が必要ですし、一企業で担えるものではありません。高い技術力を有する企業とアカデミアとの協業は不可欠ですし、さらに、行政に連動して進めていくことが必要と考えております。

参考リンク 農林水産省 ムーンショット型研究開発事業:目標5「藻類と動植物細胞を用いたサーキュラーセルカルチャーによるバイオエコノミカルな培養食料生産システム」